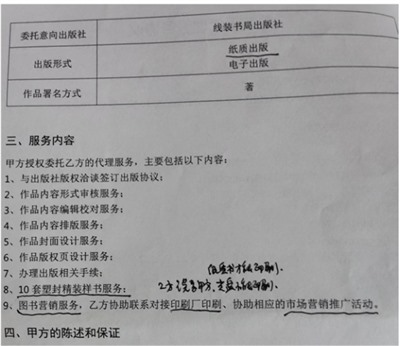

原告赵剑斌与被告北京中诚博云文化传媒有限公司于2022年12月31日签订原告著长篇小说《父恩难辞》再版《著作权代理服务协议》,原告向被告缴纳25000元服务费用。服务协议规定的服务项目有:代理取得出版书号,“图书营销服务、对接印刷厂印刷、协助相应的图书市场营销推广活动”,授权代理“服务期限为二年”。这个服务协议和这些服务项目已被一审法官认定为合法有效。

2023年5月,线装书局出版社给原告出具电子书号,但是自从书号取得以后一直到2024年12月31日一年另七个月协议有效期为止,被告没有履行图书营销服务等服务项目。原告投诉北京市通州法院提出由被告返还原告发行费用和赔偿经济损失等共计42600元。

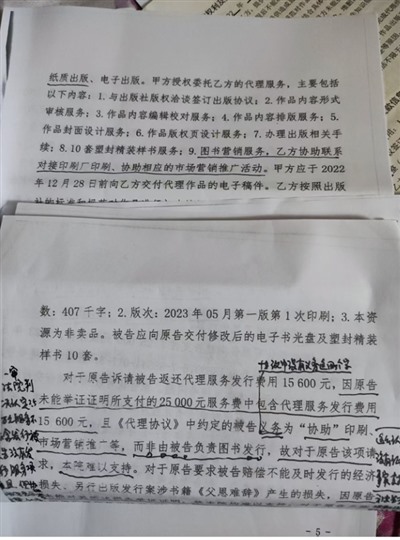

经过通州法院一审判决,除了被告向原告交付修改后的《父恩难辞》电子光盘及样书10套,原告其他诉求都被驳回。

一审法官认为:“对于原告诉请被告返还代理服务发行费用15600元,因原告未能举证证明所支付的25000元服务费中包含代理服务发行费用15600元,且《代理协议》中约定被告义务为“协助”印刷、市场营销推广等,而非由被告负责图书发行,故对于原告该项请求,本院难以支持。”

原告对一审法院判决不服,已经提出上诉。

原告表示不服一审判决的事实与理由,简述如下:

一、一审法官前面已经认定协议合法有效,服务项目中有图书营销服务、协助相应的市场营销推广活动等,判决书后面却认定“代理协议中约定的被告义务为协助印刷、市场营销推广等,而非由被告负责图书发行”。

请注意:一审法官朝令夕改出尔反尔,对同一事实服务项目一审法官前后认定不一致,相互矛盾,相互否定,逻辑混乱。

另外请注意:这一段认定里面“义务”两个字在协议里面没有,是一审法官独自附加的。“义务”其含义就是无偿服务无私奉献,而原告与被告的协议中规定的是有偿服务,不是可有可无的义务。原告与被告之间已经形成买和卖的交易关系,被告作为卖方短斤少两就迫使原告作为买方有权讨价还价。(见证据 )

当然,查一下搜索软件,得知:图书发行和图书营销服务、相应的市场营销推广活动三个概念有相似性和区别,但是仍然有相同性。

被告负责的图书营销服务是一个总的纲领性提法,联系印刷和协助相应市场营销推广就是目,就是联系线上线下双渠道销售平台和卖场进行售卖,销售款首先由被告收取,再由被告按照分成转给原告。这怎么能说非由被告负责图书发行呢?!怎么能说被告负责图书发行服务是一种义务行为呢?!

在判决书后面,一审法官否定前面的认定,认为被告只有代理出版服务,没有图书发行责任,可是被告曾经承诺的事实是什么呢?

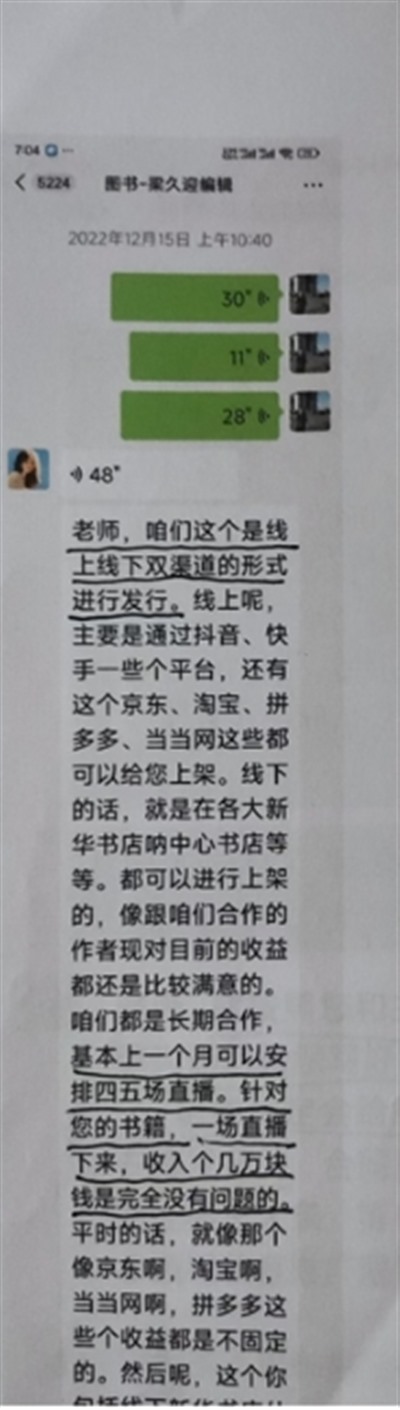

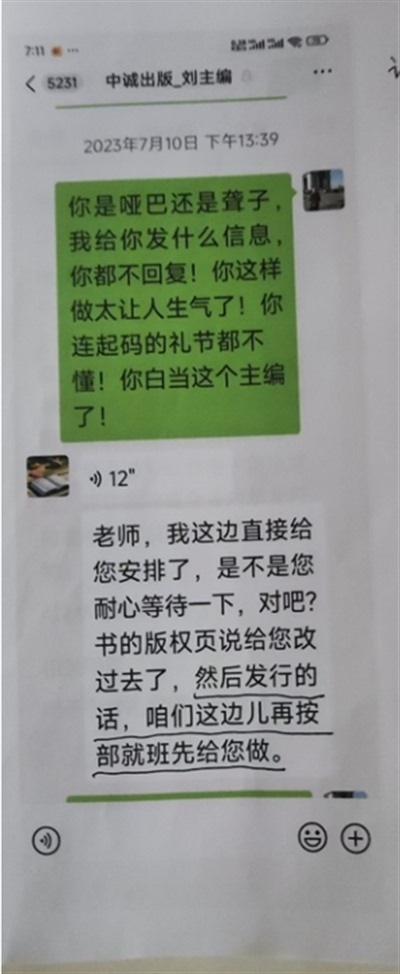

被告的招揽人员粱久迎和编辑部主编刘立志多次跟原告谈话使用的概念都是图书发行,应该是把这几个概念一起作为图书发行的话语使用。而且这些被告方面的人员多次承认被告有图书发行的服务项目和责任。

被告粱久迎2022年12月15日对原告表示:“老师,咱们这个是线上线下双渠道进行发行。……基本上一个月可以安排四五场直播。针对您的书籍,一场直播下

来,收入个几万块钱是完全没有问题的。”(见证据 )

2022年12月31日粱久迎对原告说:“后期会给您安排发行的”。(见证据 )

2023年7月10日,在取得线装书局出版社书号以后,被告刘立志对原告表示:“老师,我这边直接给您安排了,是不是您耐心等待一下,对吧?……然后发行的话,咱们这边儿再按部就班先给您做。”(见证据 )

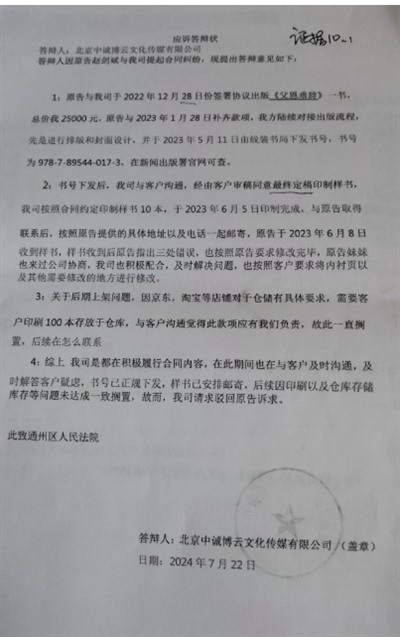

2024年7月22日被告白岳茂向一审法院交出对原告1页纸的《应诉答辩状》,其中有一段:“关于后期上架问题,因京东,淘宝等店铺对于仓储有具体要求,需要客户印刷100本存放于仓库,与客户沟通觉得此款项应有我们负责,故此一直搁置,后续在怎么联系”。“综上,我司是都在积极履行合同内容,在此期间也在

与客户及时沟通,后续因印刷以及仓库存储库存等问题未能达成一致搁置,故而,我司请求驳回原告诉求。”(注:原文如此,错字没有改正)(见证据 )

被告在答辩状中没有否认对原告应该履行图书发行的服务项目和责任,且表示要履行这个图书发行的服务项目,只是把违约没有履行图书发行的过错推给原告。

原告在反驳被告的意见书中认为被告推卸责任的话完全是一派胡言,完全是无中生有的谎话。原告请被告出具有效证据,来证明被告在何时何地通过何种方式由何人来跟原告沟通交涉图书发行问题,被告至今没有提出这方面的证据,一审法官也没有质证辩论这个问题。(见证据 )

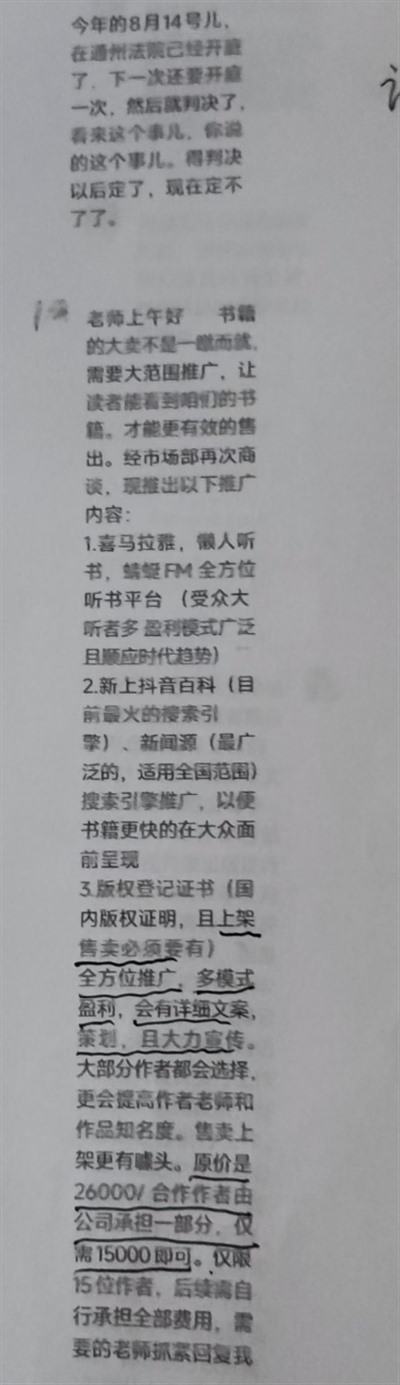

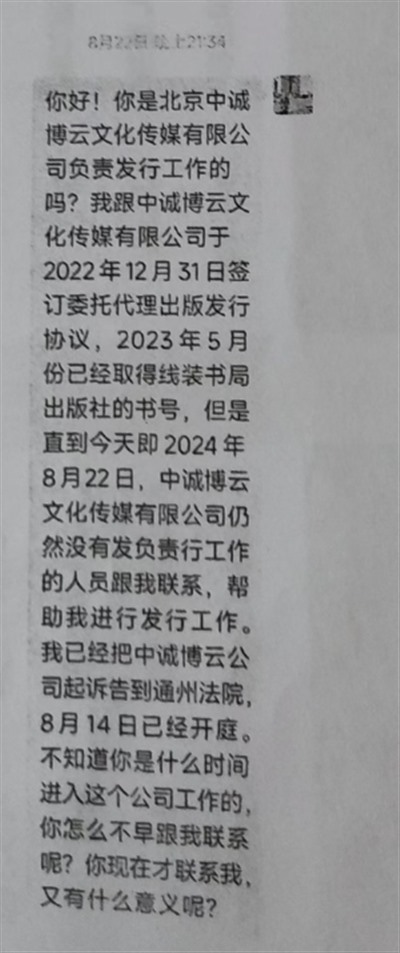

2024年8月21日,原告已经把被告告上法庭,协议还没有到期,被告新的发行人员李老师联系原告并告知:“我是北京中诚博云文化传媒发行部,您有本书籍在我们这边办理出版,加您微信沟通后续发行流程。”(见证据 )

原告责备被告为什么不能早来联系,被告违约已经一年多了,原告对被告违约及赔偿问题正在经过法律程序解决。(见证据)

二、一审法官认为:“对于原告诉请被告返还代理服务费用15600元,因原告未能举证证明所支付的25000元服务费中包含代理服务发行费用15600月”,“难以支持”。

原告不同意一审法官的这种主张,因为原告已经请求一审法官向被告提请出具证据,由被告证明原告缴纳被告的25000元代理服务费中包含哪些具体服务项目,各服务项目的具体明细价格。因为原告不能具体掌握被告的这些具体信息,被告没有告知原告这些具体信息,原告无从知晓。原告只能以举证倒置原则向一审法官提出这些要求。然而,一审法官根本不作为,没有向被告提出举证倒置的要求,却苛求于原告没有举证证明。

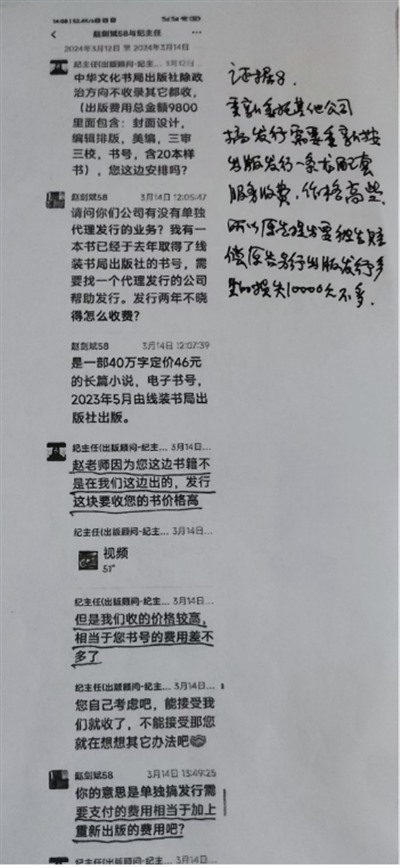

原告不能得到被告提供的信息,只能在网上搜索,得知:2023年线装书局出版社的电子书号是5000元,其他出版社的电子书号费用是6000元至一万元,还

有

说

只有几千元。(见证据 )

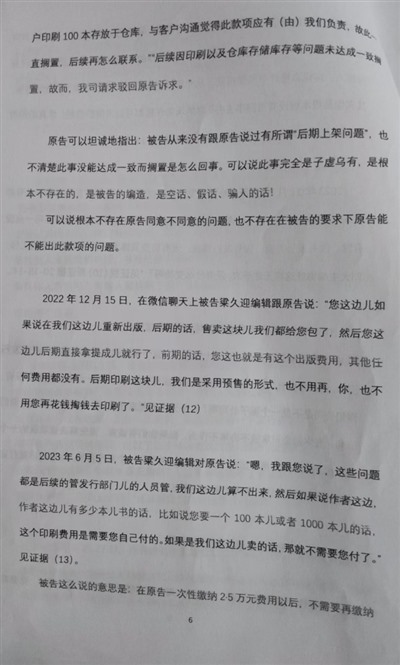

至于说发行费用:原告举证证明:被告李老师告知原告发行费用为15000元。(见证据)

原告举证说明华夏长鸿文化传媒有限公司的发行方案的费用标准:7800元/年、9800元/年、12800/年,原告按照最低价计算,两年发行费用为15600元。

原告根据代理图书出版发行市场价格,例举其他公司不能单独接受仅仅代理发行即不能代理取得出版书号以后的发行业务,需要支付代理出版发行一条龙配套服务的费用。(见证据)

原告提出因为被告违约不能及时把取得的书号用于代理发行,使新书变旧书,只能打折销售,按照民法典第584条,原告提出诉求被告赔偿经济损失15000元和10000元,都是有事实与理由根据的!前面被告粱久迎跟原告的谈话许愿和承诺都可以作为证据。(见证据 )

三、一审法院开庭两次,第一次是2024年8月14日三个小时,第二次是2025年3月5日一个半小时。第二次开庭应该在一审法官主持下由当事人双方提交新证据,进行举证质证、法庭辩论。由于时间短,法官没有安排主持围绕重要事实和证据质证辩论,原告递交了新的证据,被告本想递交新证据,但是看到原告对被告提交的答辩状和证据进行反驳,被告的证据不但达不到论证的目的,反而成为原告反驳被告的证据,就把新提交的证据材料要了回去。在被告看来,似乎交不交证据都无所谓。可能判决结果已经私下有所交代,连被告都不敢否定的图书发行责任都被一审法官在根本没有什么证据的情况下就给排除了!

第二次开庭没有在法官的主持下进行质证辩论。当原告请求进行质证辩论时,法官刚好举起法锤宣布庭审结束。

判决书说:是依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定判决的。查了一下(民事诉讼法2024年1月1日起实施)这一条规定内容是:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地客观地审查核实证据。”

上诉人认为一审法官实际上恰恰是没有依照这条法规审理判决。

四、一审法官在判决书中没有提到原告提供的大量有效证据,没有表示采信也没有否认,不利于判决的公平公正进行。一审法官在判决书中引用了被告的答辩状,没有质证也没有认定,但是也没有反驳,却在判决时以被告的答辩状的谎话为依据,驳回了原告的几乎所有诉求。

五、因为被告违约,原告从2023年11月开始就向北京市通州区法院起诉被告,但是两次起诉都被通州法院拒绝不立案,后来原告将起诉状邮寄给北京市第三中级法院,由北京市第三中级法院转给通州法院,到2024年4月15日才立案。

通州法院在第二次开庭审理时,仅仅安排了一个半小时时间,没有给当事人双方质证辩论留出充裕的时间。且一审法官也真的没有主持当事人双方围绕事实与证据进行质证辩论。在判决书下达时,已经超过一年多期限。判决书认定的代理图书营销发行服务前后认定不一致,相互否定,根本不能让人信服。

这个案子审理判决时间超期,判决没有事实与法律依据,说明这个案子的审理判决不顺利也不正常,说明这个案子的审理判决背后可能有多种因素参与,也可能有黑手干扰。

判决书一般以原告与被告输赢比例决定诉讼费承担,这个官司是以原告与被告各承担一半的比例判决的。其实,原告除了得到10本样书以外,基本上被判决输的一塌糊涂。一审法官为什么要给原告一粒芝麻,而夺去一个大西瓜呢?可能是为了抚慰原告这个年近八旬的老人,同时也抚慰自己无可奈何被弄得难以承受的良知吧?

被告北京中诚博云文化传媒有限公司是一个私企,其前身是建筑企业,前几年转到文化传媒方面来。目前从企查查、启信宝、爱企查等软件可以查到这个企业在全国有四五十笔以上作为被告违约的官司登记,在北京也有二三十笔,还有的官司没有被登记。这些官司证明被告是一个诚信度很差口碑不好的企业。

第二次开庭结束时,一审法官对原告说:“被告违约只是没有给你办发行,至少给你办了书号,有不少原告连书号都没有办!”

在私有化改制以后,私有企业比重大幅度增加,在市场经济条件下,在缺乏依法治国治理力度的情况下,私有企业为了抓钱往往难以遵纪守法,他们往往使用合同违约和诈骗手段攫取暴利。被告就是一个这样的私企。

一些网友了解原告的这笔案子以后,评论说:“有些法院十分黑暗,没有一起案件不是人情案。”还有的说:“我亲自参加一个案件的旁听,亲耳听到审判人员对递给他最高法院指导性案例的人说,就你这个没用!没用!都没有用!”“还有的对据理力争的律师不能容忍,公然把律师撵出法庭。”

有的网友劝原告说:“你现在还相信法律?我早就不相信了!”

虽然这些网友不相信法律,承认司法腐败比较严重,但是原告对法律并没有完全失去信心。

习近平总书记说:“公正是法治的生命线,必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求,健全法律面前人人平等保障机制,努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。”习近平总书记非常重视执法过程中的公平公正问题,希望我们司法部门的各级领导也能够重视执法过程中的公平公正。

原告是一位有一定社会影响的作家,出版过多部反映社会问题的长篇小说。现在年纪大了,仍然能写点东西,原告将把跟此案有关的人和事写进自己的作品里,作一个道德上的评判!