本文立足于地缘政治视角与周边命运共同体构建,全面剖析大图们江倡议(GTI)向国际组织转型的时代背景、历史演进、现实挑战以及实现路径。研究发现,俄乌冲突后地缘格局的深刻变化与区域国家的发展诉求高度契合,为GTI的转型带来了历史性机遇。通过构建具有法人地位的国际组织,有望突破长期制约东北亚次区域合作的机制性障碍,推动形成新型区域经济一体化模式。

一、战略转型的时代背景与核心驱动

(一)地缘政治格局的结构性变化

俄乌冲突引发了全球地缘政治秩序的深度重构,俄罗斯加速推进“向东看”战略,将远东地区的开发提升至国家战略的高度。这一战略转向与中国东北振兴、“一带一路”倡议的深化形成了战略共振,为大图们江区域合作开辟了前所未有的政策协同空间。特别是2023年俄朝签署《全面战略伙伴关系条约》,为区域合作注入了新的强大动能,进一步推动了大图们江倡议向国际组织转型的进程。

(二)区域经济合作的现实需求

长期以来,东北亚次区域合作一直受到缺乏制度化保障的制约。现有的合作机制存在三大明显缺陷:一是缺乏法律约束力,导致协议的执行效力严重不足;二是高层协调机制缺失,难以形成有效的政策合力;三是利益分配机制不完善,严重影响了合作的可持续性。将GTI升级为国际组织,通过建立多边法律框架和常设协调机构,能够有效破解这些机制性瓶颈,为区域经济合作提供坚实的制度保障。

二、历史演进与发展困境

(一)发展历程的三个阶段

1.早期探索阶段(1990-2009)

在联合国开发计划署(UNDP)的主导下,1991年图们江区域开发计划正式启动,提出了在20年内投资300亿美元建设东北亚经济走廊的宏伟目标。然而,由于受到朝核问题、俄罗斯远东开发投入不足以及朝鲜于1998年退出合作机制等诸多因素的制约,这一阶段的进展极为缓慢,主要停留在规划层面,未能取得实质性的突破。

2.机制升级尝试阶段(2010-2019)

2013年,成员国达成了将GTI转型为国际组织的共识。但由于各国利益诉求存在显著差异,特别是在法律地位认定、决策机制设计等关键问题上难以达成一致,转型进程陷入了停滞状态,未能取得预期的进展。

3.战略重启阶段(2020至今)

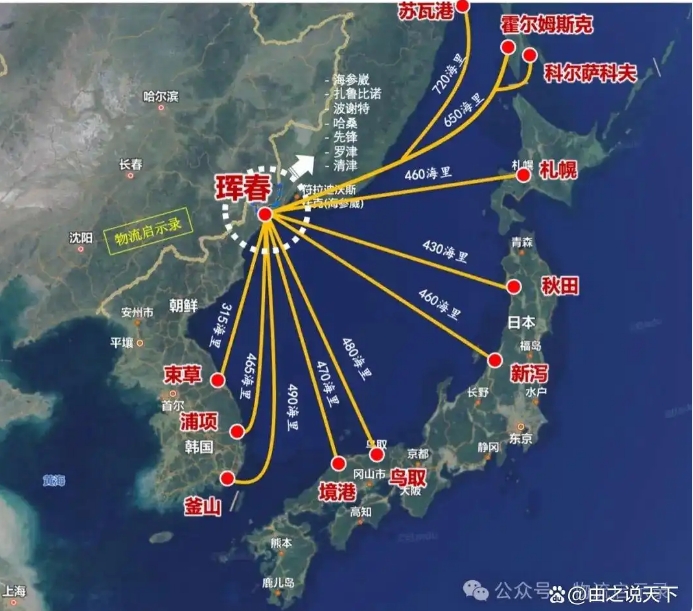

俄乌冲突爆发后,俄罗斯为了突破西方制裁,积极寻求与中朝的合作。一系列标志性项目相继启动并取得了显著进展:扎鲁比诺港扩建工程完成后,年吞吐量大幅提升至6000万吨;图们江铁路大桥改造项目成功重启,打通了中国东北的出海通道;中俄珲春—哈桑跨境合作区已形成了装备制造、物流仓储等产业集聚效应,为区域合作注入了新的活力,推动了GTI转型的进程。

(二)制约因素分析

• 安全困境:朝鲜半岛核问题的存在导致区域安全环境极为复杂,严重影响了国际资本的投入,制约了区域经济合作的发展。

• 利益分歧:各国的发展诉求存在显著差异,俄罗斯侧重于远东开发,朝鲜亟需经济援助,韩国则关注区域经济一体化。这些不同的利益诉求增加了合作的难度,需要通过有效的机制进行协调。

• 机制缺陷:现有的合作机制缺乏权威性和执行力,难以有效协调各方利益,无法满足区域经济合作的现实需求,亟待进行改革和完善。

三、区域合作的多维挑战

(一)朝鲜的参与困境

作为图们江下游的重要国家,朝鲜因长期受到国际制裁,一直处于相对封闭的状态。尽管其拥有丰富的自然资源和廉价劳动力,但国际制裁严重限制了其参与区域经济合作的能力。如何通过跨境基础设施共享、设立特殊经济区等方式,在保障朝鲜主权安全的前提下,吸引其融入区域经济体系,是实现全面合作的关键所在,也是当前面临的重大挑战之一。

(二)俄朝战略差异协调

俄罗斯将图们江区域开发视为远东战略的重要组成部分,希望通过加强与东北亚国家的合作,实现远东地区与北极航道的战略联动。而朝鲜则更关注通过开放获取经济援助和技术支持。这种战略差异需要通过多边协商机制进行平衡,例如在跨境能源合作、港口共建等领域探索利益共享模式,以实现双方的战略目标,推动区域合作的顺利进行。

(三)日韩因素的影响

尽管日韩未直接参与GTI,但作为东北亚的重要经济体,其态度对区域合作进程具有重要影响。日本对俄罗斯远东开发长期保持着高度关注,韩国在东北亚区域经济合作中也发挥着积极的作用。为了推动大图们江倡议的顺利转型,需要通过中日韩自贸区建设、东北亚能源合作等机制,将其纳入大图们江合作框架,实现区域经济合作的协同发展。

今天,下面重点说说日韩参与大图们江倡议(GTI)转型可能面临以下地缘政治挑战:

1.美国因素的影响

• 同盟关系的制约:日韩均为美国的盟友,美国在东北亚地区有着重要的军事和政治影响力。美国的“印太战略”强调对华遏制,日韩在推动区域合作时需要考虑美国的立场和利益,以免影响其与美国的同盟关系。

• 经济安全化的压力:美国推动的“经济安全化”措施,如“半导体联盟”,促使日韩在高科技领域与中国脱钩。这种趋势可能使日韩在参与GTI转型时面临两难选择,一方面希望与中国开展经济合作,另一方面又需顾及美国的压力。

2.历史与领土争端

• 历史问题的阻碍:日韩之间存在历史遗留问题,如日本对韩国的殖民统治历史以及慰安妇问题等,这些问题影响了两国之间的互信和合作。此外,中日之间也存在历史问题和领土争端,如钓鱼岛问题,这些都可能对日韩参与GTI转型产生负面影响。

• 领土争端的敏感性:日韩之间在独岛(竹岛)问题上存在严重分歧,这一问题一直是两国关系的敏感点,可能导致日韩在区域合作中的协调难度增加。

3.朝鲜半岛局势的不确定性

• 朝鲜核问题:朝鲜半岛的核问题一直是东北亚地区安全的焦点。日韩对朝鲜的核能力和导弹技术存在担忧,这可能导致它们在参与GTI转型时更加谨慎,担心合作可能引发安全风险。

• 美韩军事同盟的影响:韩国作为美国的盟友,其军事战略与美国紧密相连。美韩联合军演等活动加剧了朝鲜半岛的紧张局势,这可能使韩国在推动区域合作时面临来自国内和美国的压力。

(四)全球经济与地缘政治环境的不确定性

• 全球贸易保护主义:美国主导的贸易保护主义政策对全球多边经贸体系产生冲击,日韩对“一带一路”倡议的融入和合作态度受到美国的牵制。这种外部环境增加了日韩参与GTI转型的不确定性。

• 中美关系的不确定性:中美关系的走向对东北亚区域合作具有重要影响。美国将中国视为战略竞争对手,采取多种措施遏制中国的发展,这可能使日韩在中美之间面临选边站队的压力。

• 多边合作动力不足:东北亚区域内的小多边合作机制,如中日韩领导人会议和GTI本身,受制于安全议题和历史问题,运行动力不足。中日韩领导人会议至今未能实现定期化,这反映出区域内多边合作的困难。

• 战略互信缺失:中日、中韩、日韩之间的战略互信较为薄弱,这增加了区域合作的难度。例如,日本在“一带一路”倡议中的参与态度较为消极,韩国在“萨德”反导系统问题上与中国存在分歧。

综上所述,这些挑战涉及美国因素、历史与领土争端、朝鲜半岛局势、区域合作机制以及全球经济与地缘政治环境等多个方面。

四、转型的可行性与实现路径

(一)战略机遇分析

• 中俄全面战略协作:中俄两国在能源、基础设施、科技等领域的合作不断深化,为GTI转型提供了坚实的政治保障,奠定了良好的合作基础。

• 区域经济互补性:中蒙俄的资源禀赋、产业结构形成了互补优势,具备构建完整产业链的基础,为区域经济合作提供了广阔的市场空间和发展潜力。

• 国际通道潜力:通过连接图们江出海口、扎鲁比诺港和北极航道,可形成新的亚欧大陆桥,降低对传统海上通道的依赖,提升区域经济合作的竞争力和影响力。

(二)实施路径建议

1.制度建设层面

• 法律框架构建:通过制定国际组织章程,明确各方的权利和义务,建立具有强制力的争端解决机制,为区域合作提供坚实的法律保障。

• 机构设置优化:设立常设秘书处负责日常事务,建立专家咨询委员会提供智力支持,提高合作机制的运行效率和科学性。

2.合作机制层面

• 政策对接:推动“一带一路”倡议与俄罗斯“欧亚经济联盟”、蒙古国“发展之路”等战略的有效对接,实现政策协同和优势互补。

• 平台整合:依托上合组织、金砖机制等现有平台,加强成员国之间的政策协调,提升区域合作的整体效能。

3.项目推进层面

• 基础设施互联互通:重点推进跨境铁路、港口扩建等标志性项目,加强区域基础设施建设,提升区域经济合作的硬件水平。

• 产业协同发展:在能源开发、装备制造、现代农业等领域打造合作示范区,推动产业协同发展,提升区域经济合作的质量和效益。

五、结论与展望

来自网络

大图们江倡议向国际组织转型,既是东北亚次区域合作机制的重大创新,也是全球地缘经济格局演变的必然选择。其成功实施需要:一是持续深化中俄战略互信,发挥引领作用;二是通过务实合作逐步消除朝鲜的安全疑虑;三是建立科学合理的利益分配机制,为构建东北亚命运共同体提供实践范例。未来研究可进一步关注数字化转型、绿色发展等新趋势对区域合作的影响,为大图们江倡议的持续发展提供理论支持和实践指导。